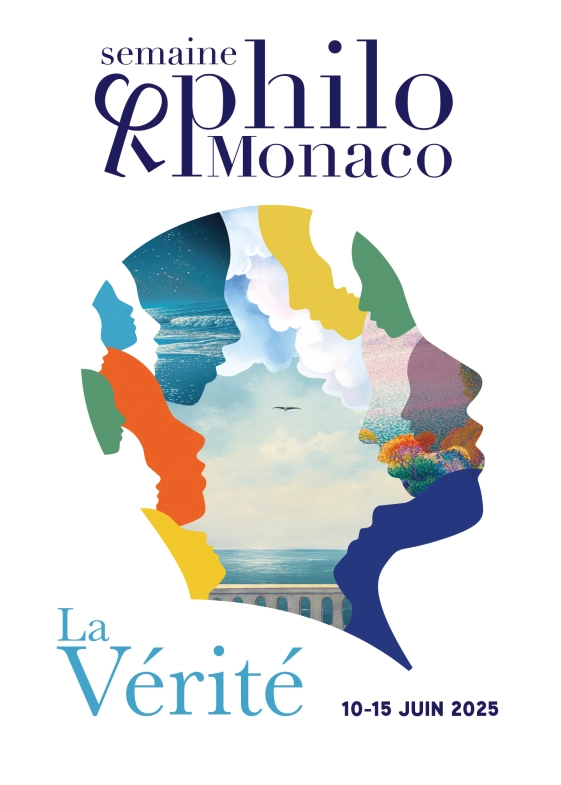

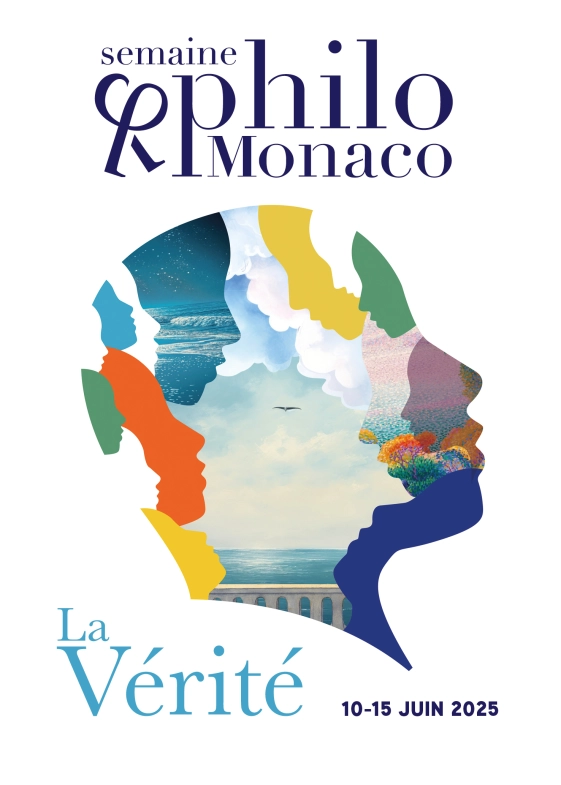

Rencontres Philosophiques de Monaco

Présentation

Nul n’est étranger à la philosophie. Simplement parce que les problèmes dont elle traite sont ceux qui traversent toute vie humaine : l’amour, la justice, la vérité, le temps, le désir, le pouvoir, la technique, la liberté, le rôle de la société, la fonction de l’art…

Les Rencontres Philosophiques de Monaco ont l’ambition de créer un « lieu » inédit, dans lequel la philosophie trouve sa maison, donnant hospitalité aux penseurs français et étrangers qui aujourd’hui la nourrissent de leurs recherches, et accueillant le public le plus large, à qui la philosophie apporte les outils de réflexion nécessaires pour comprendre le monde, la société, les autres et soi-même.

En organisant une série de conférences et d’ateliers mensuels, en conviant les personnalités les plus éminentes de la philosophie telle qu’elle s’élabore aujourd’hui en France et en Europe, en impliquant les écoliers, les élèves de lycées pour leur donner à entendre des voix qui viennent amplifier celles, essentielles, de leurs professeurs, en choisissant des thèmes de réflexion auxquels nul ne peut se dire étranger, en offrant au plus large public des analyses inédites, originales et claires, Les Rencontres Philosophiques de Monaco visent à devenir l’une des plus importante occasion d’élaboration, de communication et de partage de la philosophie telle qu’elle s’élabore aujourd’hui.

Présentation des Rencontres par Robert Maggiori

Les thèmes des Ateliers Philosophiques, et les personnalités invitées à y participer, sont choisis par Les Rencontres Philosophiques de Monaco.

Le programme complet et les podcasts des rencontres sont disponibles sur philomonaco.com, ainsi que l’inscription à la lettre d’informations et d’actualités et les recommandations de lectures.

Nous vous invitons à nous suivre sur @philomonaco.

Informations Pratiques

Contact

2bis, rue Emile Loth 98000 Monaco

+377 99 99 44 55

En ligne

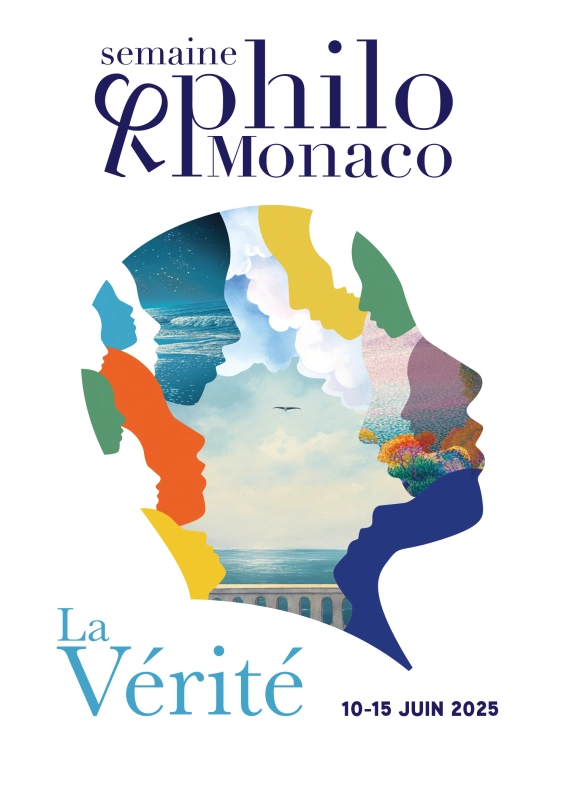

La vérité sur le divan

La difficulté de dire et de faire entendre la vérité