Introduction

Presented by Robert Maggiori

With Cynthia Fleury, philosopher and psychoanalyst

David Djaïz, senior official and essayist

Was it not said, long ago, that the past should be wiped clean to ensure a bright tomorrow, a future full of promise? Since then, much water has flowed under the bridge, and today it seems that the tide has turned, things have completely reversed: we no longer want to look to a future which is unknown, too full of threats that cannot yet be decoded, instead we look back, with relish, to the past – known, irreversible but open to interpretation at our leisure, like a myth. Already whittled away by multiple more or less plausible dystopias, utopia has yielded to what sociologist Zygmunt Bauman, in a book written a few months before his death in 2017, christened a "retrotopia", born of the retrograde determination to return to a past that has been reinvented, idealised or made sacred, that makes those who adhere to it say: "Things were better before!"

How can this backwards move in mentalities, social positions and political discourse be explained? There does not exist a single society or civilisation which can say that perfection has been achieved in all areas, now it is just about moving towards something less good, something worse. As Thomas Aquinas wrote (Summa Theologica, I-II, Q97, a1), it seems natural to human reason to "advance gradually from the imperfect to the perfect", or at least to approach it "gradually". What is thought and done, everywhere and in every era, is always in pursuit of an improvement, a step forward, progress – even if, subsequently, the results, uncalculated and unforeseen, turn out to be disastrous. Nobody would think to deliberately build less sturdy bridges, less accurate telescopes or less safe planes than those that already exist. It is for that reason that the future remains a natural habitat for hope and legitimate expectations – even a sphere of liberty where anything is still possible. Of course, it is understandable that optimism about the future, like the pole-vaulter’s pole, is based on the foundation of tradition, on what has been carried forward from the past as experiences, lessons and warnings. But how are we to understand the fact that faith in progress – in the name of which the worst actions have sometimes been justified – is disappearing, enabling the spread of a "global epidemic of nostalgia" (Bauman), indeed an attachment to the past that blinds itself to present realities? Were things really better before? But before... when? Before 1989? Before the "Trente Glorieuses", the 30-year period of prosperity between 1945 and 1975 in France? The First World War? The Age of Enlightenment? The Renaissance? The Middle Ages? The Roman Empire? When slavery existed, when children died at birth in large numbers, when women had no rights, when we had no knowledge of how to treat epidemics, when candles were our only source of light? No one is denying that dark clouds are overshadowing the future, that climate change is threatening life on Earth itself, that the digital revolution and social media have radically transformed our ways of understanding, doing, being and being together, producing deep fractures in the social fabric and reinforcing the belief that politics is powerless in nation states. Is it because the road ahead of us is obscured by fog that we prefer – not without risk – to look in the rear-view mirror? Were things better before? Maybe. At any rate, if the question is framed in terms of straightforward personal psychology: of course things were better before, because "before" was our youth, when we, each of us, were in our twenties.

SAME CONTENT

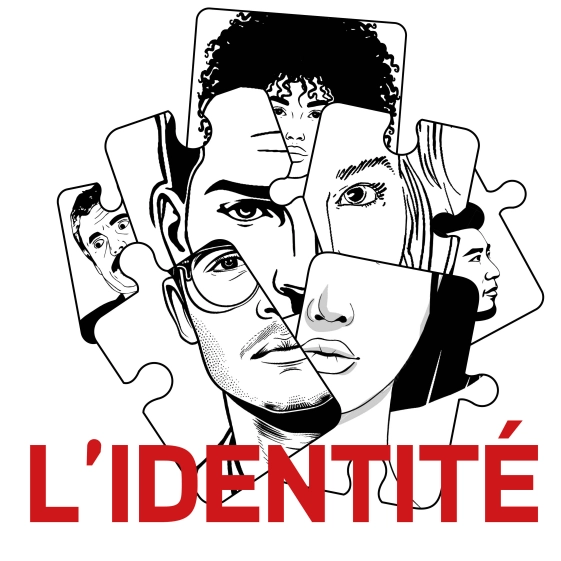

L’Identité

Amour, désir et sexualité